アレルギー科

アレルギー科

「生体にとって異物として認識されたものに対する免疫反応による、生体に対する障害」です。要は異物に対する過敏反応です。くしゃみや鼻水、蕁麻疹、ゼイゼイしたりする症状がおこります。アレルギーには様々な種類がありますが、よく知られているものに、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、食物アレルギーなどがあります。近年は小児のアレルギー疾患は年々増加傾向にあります。

遺伝的な素因に近代化による環境の変化が加わったことで、近年増加傾向にあると言われています。乳児期の湿疹が、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーの原因となるとわかってきています。ご自宅のチリやほこりには目に見えないアレルゲンがたくさん含まれていて、荒れた肌に付着するとアレルゲンに感作してしまうのです。また、アレルギー疾患のコントロールがうまくいかないと、気管支喘息やアレルギー性鼻炎など次々とアレルギー疾患を発症してしまうリスクとなり、「アレルギーマーチ」と言われています。

赤ちゃんの時から、しっかりと肌の状態をよくしておくことは、アレルギー発症予防には非常に大切と考えられています。あかちゃんで肌が赤く、プツプツ、ザラザラしているような時は、そのままにせず、受診して肌ケアをしっかり行っていきましょう。

アレルギー疾患を発症してしまった場合は、症状を悪化をさせないための治療や、予防対策が大切になります。「アレルギーマーチ」を防ぐためにもしっかりと、早い段階からしっかりと治療をしていきましょう。

上のような症状がある場合、「アナフィラキシー」というアレルギーのひどい症状と考えます。速やかに医療機関の受診が必要です。特に食物アレルギーのある方で注意が必要な症状です。

食物アレルギーは、特定の食物を摂取することによって、皮膚のかゆみやじんましん、咳やゼイゼイ、腹痛、嘔吐などのアレルギー症状を引き起こします。日常の食生活に直接関わる疾患で、軽度のものからアナフィラキシーという生命に関わる危険な状態になることもあります。

原因食品として、乳児期から幼児期にかけては、鶏卵、牛乳、小麦に反応することが多く、成長するにつれてエビやカニ、そば、落花生、果物類などのアレルギーが増えてきます。最近ではクルミやカシューナッツなどのナッツ系の食材や、魚卵(いくら)などが原因となるケースも増えてきています。治療は食材によっては除去という方法をとらざるを得ませんが、鶏卵や大豆、小麦、牛乳などに関しては、少量を摂取し続けることで、数年で症状が軽快し、問題なく食べられるようになるケースもあります。食べ進めの指導や、アレルギーの指導票などの記載を致しますので、ぜひご相談ください。

原因の特定

※食物負荷試験は重篤なアレルギー症状を引き起こすことがあるため、負荷試験が必要と判断した場合には連携病院などにご紹介させていただきます。

食物アレルギーの治療は、アレルゲンを特定して食物除去を行いつつも、安全を確保しながら摂取可能最小限の量を継続的に摂取して体を慣らせていくことです。

<アナフィラキシーについて>

アレルギーの原因物質に接触したり、体内に摂取した数分から数十分程度の短い時間に全身に現れる激しい急性アレルギー反応です。食物アレルギーやハチに刺されたり、薬のアレルギーなどで起こすことがあります。□全身のじんましん、□元気がなくぐったりする、□急にせき込んで息が苦しそう、□顔色が悪い、□おなかが痛くなり吐いている、などの症状がある場合はアナフィラキシーのひどい症状と思われます。

(アナフィラキシーの時の対応)

アナフィラキシーは緊急治療を要する状態であり、エピネフリン筋肉注射を速やかに投与することが、予後が左右します。アナフィラキシーに該当する症状がある場合は、速やかに救急車を呼び医療機関に受診しましょう。

アナフィラキシー症状を起こしたことがある、もしくはその恐れがある方には、自己投与が可能なエピペンという注射製剤を処方致します。症状出現時に速やかにご自身、もしくは家族や周囲の方にご使用頂くための薬剤になります。

※当院の医師はエピペン処方登録医です。エピペン処方・指導を行います。すでにエピペンの処方がされている方の継続処方や再指導も行っております。お気軽にご相談下さい。

気管支喘息は、空気の通り道である気管がアレルギー性の炎症を起こし、過敏になった状態です。気管がむくむことで、発作的にゼイゼイ・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難を起こします。この状態を喘息発作といい、夜間や明け方、天候による気温の変化、風邪をひいたときなどに出やすくなります。発作時には気管支を広げる薬や吸入治療を行い対応します。

発作を繰り返すと、気管の炎症が繰り返され、気管支の壁が厚くなり、より発作を起こしやすくなり、重症化してしまいます。そのため、発作を起こさないようにする予防治療の継続が大切です。また、気管支喘息に、アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎を合併するケースも多く、総合的な治療を行うことが重要だと言われています。

ピークフローメーターという器具を使用して、息を吐きだした時の速度の最大値を測ります。

気道の炎症の様子を数値で見ることができます。

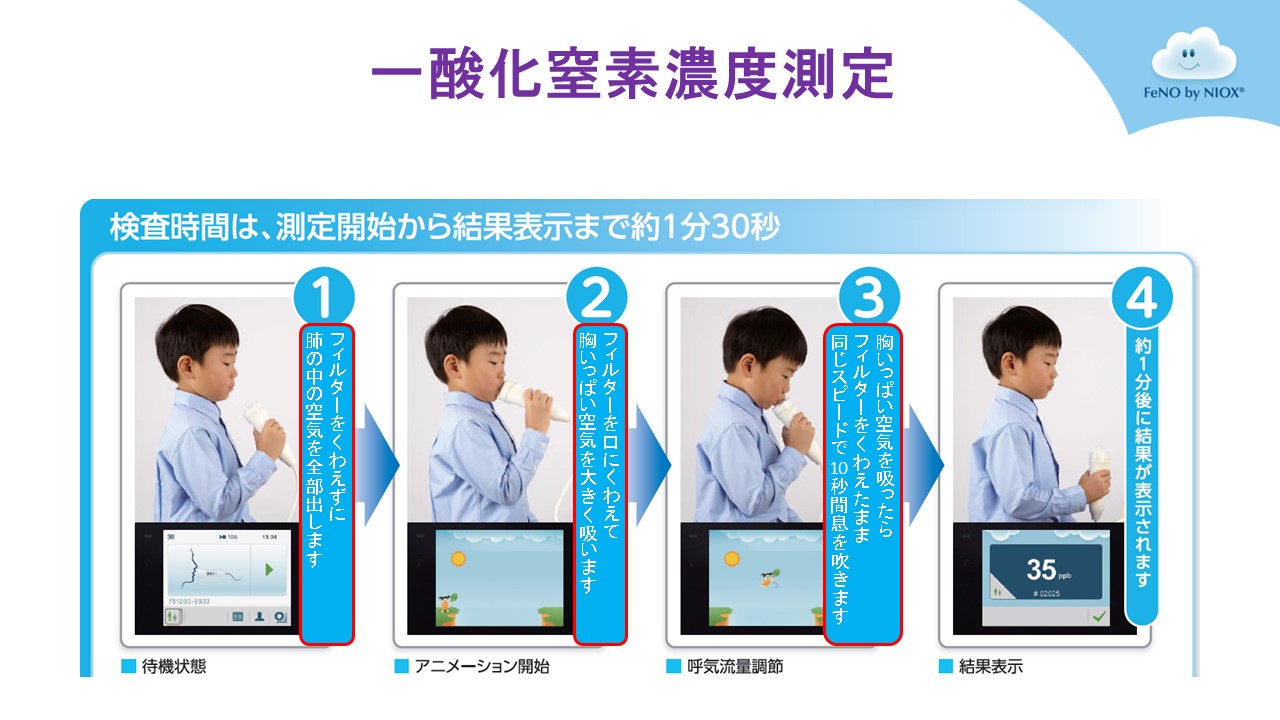

気管支喘息の診断に非常に有用な機器です。呼気の一酸化窒素濃度を測定し、気道の炎症を評価することができます。喘息かもしれない?と心配されている方や、喘息治療を行っている方は、是非お気軽にご相談ください。

気管支喘息のガイドラインに基づいて正確に重症度を判定し、適切な治療ステップを行います。治療の柱は、薬物療法、環境整備(悪化因子への対策)、体力づくりで、お子様に合わせて実施します。

アレルギー性鼻炎・結膜炎は、喘息やアトピー性皮膚炎などに合併することの多い疾患です。主な原因は、ダニ、ハウスダスト、花粉(スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、ハンノキなど)、ペット類(ネコやイヌの抜け毛やフケ)などです。スギ花粉飛散時期(1-4月がピーク)に症状がある場合は、スギ花粉やヒノキ花粉が原因であることが大半です。一年を通して、症状がある場合は、ダニや犬猫などのペットの毛などが原因として考えられます。

アレルギー性鼻炎は、鼻や目のつらい症状のみならず、鼻が詰まって口呼吸になり、風邪をひきやすくなったり、放置すると副鼻腔炎(蓄膿)を起こしたりすることもあります。不快な症状から学習や睡眠に支障をきたし生活の質を落としてしまうこともあります。

治療は、抗アレルギー薬などの薬物療法とアレルゲンを除去・回避するセルフケアが大切です。

治療薬には内抗アレルギー薬の内服や点眼、ステロイド点鼻治療などを行い、鼻汁、鼻閉、目のかゆみを抑えます。アレルギーに効果のある漢方薬を併用することもあります。

最近では、根治治療となる舌下免疫療法の有効性が証明されてきております。(以下詳細)

アレルギー症状を根本から改善するための治療法です。アレルギー性鼻炎の診断の方に治療の適応があります。現在、スギ花粉とダニによる鼻炎の方に治療が可能となっております。アレルゲンのエキスを舌の下に少量投与し、徐々に体を慣らすことでアレルギー反応を軽減します。治療は5歳以上のこどもから適応可能で、自宅で毎日服薬して頂き、3-5年治療を継続することが推奨されています。スギ花粉症では、治療を開始してはじめて迎えるスギ花粉飛散のシーズンから、ダニアレルギー性鼻炎では、治療を開始して数か月後から効果が期待できます。また、しっかりと治療を継続した場合、治療終了後も効果が継続することが分かってきました。

現在は気管支喘息に対する適応はありませんが、喘息症状が軽快したという報告もされてきており、アレルギー性鼻炎に喘息を合併するような人には特におすすめの治療です。

じんましんは皮膚の一部が突然くっきりと赤く盛り上がり、しばらくすると跡形もなくかゆみと皮疹が消えるという特徴があります。たいていかゆみを伴いますが、チクチクとした感じや焼けるような感じになることもあります。発症して6週間以内を「急性じんましん」、それ以上経過した場合を「慢性じんましん」と呼びます。蕁麻疹の原因ははっきりわからないことが多いですが、繰り返す場合や慢性化するようであれば、原因検索が必要となることがあります。

アレルギーの原因が特定できれば、原因アレルゲンや刺激を回避します。薬物治療は、抗ヒスタミン薬やその他の抗アレルギー薬、ステロイド薬などの飲み薬や塗り薬が中心となります。

慢性的に皮膚に炎症を起こし、皮膚に様々な症状がでます。

保湿やステロイド軟膏が基本治療となり、重症度に合わせて適宜調整が必要になります。

また近年はステロイド軟膏以外の軟膏も複数使用可能となり、さらに軟膏治療でなかなか良くならない場合は、注射による治療で劇的に症状が改善するようになってきました。(注射による治療が必要な場合は皮膚科にご紹介させて頂いております。)